イヤホンの種類と選び方のポイントをオーディオ専門店スタッフが解説

イヤホンは有線、ワイヤレスともにインナーイヤー型やカナル型、さらに骨伝導までたくさんの種類があります。また、音質を決定するドライバーは種類によって特徴が異なります。今回は、イヤホンの種類や選ぶポイントをオーディオ専門店スタッフが詳しく解説します。

目次

イヤホンの種類

- インナーイヤー型イヤホン

- カナル型(密閉型)イヤホン

- ワイヤレスイヤホン

- オープンイヤー型イヤホン

- 骨伝導イヤホン

- モニターイヤホン

- カスタムIEM(イヤモニ)

- 片耳イヤホン

イヤホンの構造

- ドライバー

- 本体(シェル)

- イヤーピース

- ノズル

- ケーブルコネクタ

- ケーブル

- プラグ

イヤホンドライバーの種類

- ダイナミックドライバー

- バランスアーマードチェア(BA)

- 静電型(コンデンサー型)ドライバー

- 骨伝導ドライバー

- ハイブリッド型ドライバー

有線イヤホンの基本情報

- インピーダンス

- 再生周波数帯域

- 感度

有線イヤホンの選び方のポイント

- 再生デバイス対応

- ケーブル対応

- 最適なイヤホン形状を選ぶ

- 音質

まとめ

イヤホンの種類

イヤホンは形状や機能によっていくつかの種類があります。まずはイヤホンの種類を紹介していきます。

インナーイヤー型イヤホン

耳の入り口に乗せるように装着するタイプで、軽量で装着感が良いですが、外部の音が聞こえやすく、遮音性は低いです。代表的なものとしては、AppleのAirPodsがあげられます。

カナル型(密閉型)イヤホン

イヤホンの先端にイヤーピースが付いていて耳の奥まで差し込むタイプのイヤホンです。耳を塞ぐので遮音性が高く、外部の音を遮断して音楽に集中できます。音漏れが少ないのも特徴で、ノイズキャンセリングイヤホンの多くに採用されています。

ワイヤレスイヤホン

ケーブルが無いイヤホンで近年主流のイヤホンです。左右が完全に独立したタイプや左右一体型などの種類があります。

オープンイヤー型イヤホン

耳に挟んだり、掛けることで固定をして耳を塞がずに音を聴くタイプのイヤホンです。耳を塞がないので外部の音を聴ける、圧迫感がなく疲れにくいという特徴から近年人気を集めています。

骨伝導イヤホン

骨伝導イヤホンは、耳を塞がずにこめかみのあたりから骨導音を伝える仕組みを利用したイヤホンです。骨伝導と空気伝導を組み合わせたものや、軟骨伝導を使用したものまで販売されています。

モニターイヤホン

モニターイヤホンは、大音量のステージで演奏するときや楽曲制作や映像制作をする際に音を細部に渡ってモニタリング(聞く)するためのイヤホンのことです。解像度が高く、定位感が良いことが特徴で、ゲームプレイや声や音の位置関係を重視したい映像作品の視聴にも適しています。

カスタムIEM(イヤモニ)

イヤモニとは、「イン・イヤー・モニター」の略称で、ミュージシャンやアイドル、音響エンジニアなどが、ステージやレコーディングの際など、正確に音をモニタリング(聞く)ために使用されるイヤホンのことです。

その中でもカスタムIEMは、耳型(インプレッション)を採って、オリジナルで制作するイヤモニのことです。耳の形に合わせてイヤホンを作るので、耳にピッタリはまります。

片耳イヤホン

片耳での使用に特化した設計となっており、両耳イヤホンよりも周囲の音が聞きとりやすいため車の運転中や、リモートワークでの通話に適したイヤホンです。

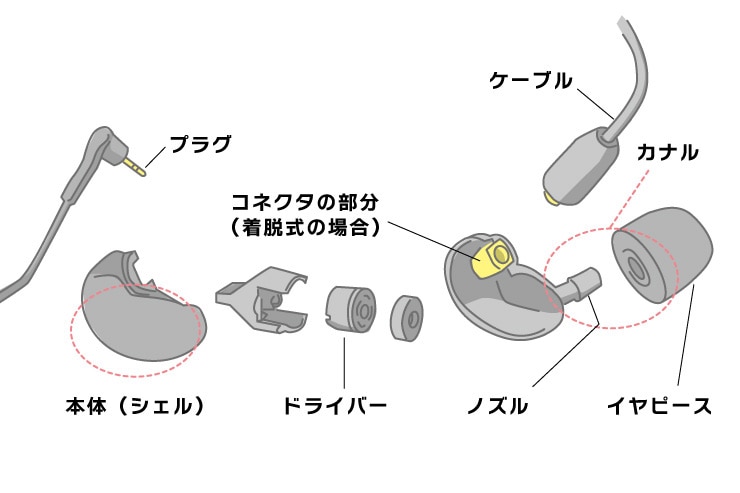

イヤホンの構造

イヤホンは小さい本体の中に音を出す仕組みを搭載している精密機器です。イヤホンの中はどのような構造になっているのでしょうか。イヤホンの中身を見ていきましょう。

ドライバー

ドライバーとは、電気信号を音に変換する部品のことです。音楽プレーヤーなどのデバイスから届けられた信号をドライバーの動きによって音を鳴らし、耳に届ける重要な役割を担います。

本体(シェル)

イヤホン本体の外装部分をシェルといいます。ドライバーやその他の内部パーツを保護する役割を持ちます。シェルの材質や形状は音質やフィット感に大きく影響します。また、音の響きや遮音性にも関係し、音質を最適化するために重要な要素です。

イヤーピース

イヤーピースとは、主にカナル型イヤホンの先端に付いているシリコンゴムなどでできている小さなパーツのことです。イヤホンは、本体からの音をノズル部分を通して耳に届けますが、イヤーピースを付けることにより耳にフィットさせることで周囲からの音を遮断し、音をより聞きやすくする効果があります。

ノズル

ノズルとは、イヤホンの先端部分の音が耳に伝わる通路のことです。ノズルの長さや太さ、角度は、イヤホンのフィット感や音質に影響します。また、ノズルにはイヤーチップを取り付けて耳に固定します。

ケーブルコネクタ

イヤホン本体とケーブルを接続する部分のことです。主に2pinコネクタとMMCXコネクタがあります。ケーブルを交換する際は、コネクタの種類に合わせて選ぶ必要があります。

ケーブル

ケーブルは、再生デバイスとイヤホンを接続し、音声信号を伝送します。素材や構造によって音質に影響を与える場合があるため、OFC(無酸素銅)や銀メッキ銅など、音質を向上させるための素材が使われます。また、着脱式ケーブルは修理や交換がしやすいのが特徴です。

プラグ

イヤホンを再生デバイスに接続するための部品で、3.5mmや2.5mm、4.4mmなどのサイズがあります。形状はストレート型やL字型があり、使用状況に応じて選びます。

イヤホンドライバーの種類

ドライバーはイヤホンの音の傾向を決定づける重要な役割を持っています。厳密にはその他の要素によっても音は変わっていきますが、ドライバーの種類によって音質に特徴があります。ドライバーの種類と特徴を紹介していきます。

ダイナミックドライバー

音の信号をダイヤフラムと呼ばれる振動版に伝え、出力する仕組みで低音域を出すのを得意としています。

バランスアーマードチェア(BA)

アーマチュアと呼ばれる小さな鉄板に電流を流して振動させ、その振動がダイヤフラムへ届き音を出力します。高音域や中音域の音の再現を得意とし、音の輪郭がはっきりする傾向があります。

静電型(コンデンサー型)ドライバー

静電気を使って極薄の膜(振動版)を振動させて音を出す方式で繊細な音の表現が特徴です。

骨伝導ドライバー

骨を伝わって音声を聴くことができる人体の構造を利用したドライバー方式です。こめかみから伝えるタイプやカナル型イヤホンのシェル内に搭載しているタイプもあります。

ハイブリッド型ドライバー

低音域用にダイナミック型、中高音域用にBA型など、異なる種類のドライバーを搭載することでそれぞれの特徴を掛け合わせたドライバーのことです。

有線イヤホンの基本情報

インピーダンス

インピーダンスはヘッドホン、イヤホンに限って簡単に言うと「抵抗値」のことです。このインピーダンスの数値が大きいほど音量がとりにくくなります。※実際にはインピーダンス以外の要素も影響します。

インピーダンス値が高いイヤホンを出力の低いスマホやPCに直接つないでも本領を発揮できず、逆に、インピーダンス値が低いイヤホンを出力の高いデバイスにつないでもパワーが強すぎて扱いきれないため、インピーダンス値によって最適なデバイスおよびイヤホンを選ぶ必要があります。

再生周波数帯域

再生周波数帯域は、イヤホンが再生できる音の範囲のことです。数字が低い値(低音)から高い値(高音)まで、帯域の数値が広いほど解像度の高い音の再生が可能となります。単位はHz(ヘルツ)が使用されます。

一般的に人の耳で聞き取れるのは20Hz-20,000Hzと言われ、この範囲を超える音も音質に影響します。

感度

イヤホンにおける感度とは、イヤホンがどれだけ効率よく音を出力できるかを示す指標になります。単位は「デシベル(dB)」で表され、特定の電圧(1mWなど)を入力した際の音圧レベルを示します。感度が高いほど、少ない電力で大きな音を出すことができますが、音の細かいディテールや解像度にも影響を与える場合があります。

高感度のイヤホンは、低出力のデバイスでも十分な音量を得られますが、逆にアンプを使用する場合は注意が必要です。

有線イヤホンの選び方のポイント

再生デバイス対応

再生デバイスによっては無線しか対応していない、あるいはイヤホン端子が対応していない場合はせっかくイヤホンを購入しても使用できないということになってしまいます。事前に再生デバイスとイヤホン端子の対応を確認しておきましょう。

ケーブル対応

有線イヤホンは接続端子の互換性がないと接続できないため、必ず接続端子の種類をチェックしましょう。3.5mm(ステレオミニプラグ)・USB Type-C端子・ライトニング端子などがあります。

最適なイヤホン形状を選ぶ

イヤホンの形状は、インナーイヤー型、カナル型、耳かけ型などの種類があります。音漏れが気になるような環境で使用する場合はカナル型、開放感がある方が良いのであればインナーイヤー型がおすすめです。

インナーイヤー型や骨伝導型でも周囲への音漏れを防ぐ技術を搭載しているイヤホンもありますので、ぜひチェックしてみてください。

音質

ここまでご紹介した通りイヤホンは多種多様な種類があり、ドライバーやイヤホンの種類によって音質もさまざまです。どのようなサウンドが好みか、どのような用途で使用するかを事前に決めておくことが失敗しないコツです。

まとめ

・イヤホンはインナーイヤー型やカナル型など種類が豊富

・イヤホンドライバーは種類によってサウンドの傾向が異なります。好きな音質に合わせてドライバーをチェック

・再生デバイスによって鳴らしやすい、または鳴らしにくいイヤホンがありますので基本情報を確認しましょう

・どのようなサウンドが好みか、どのような用途で使用するかを事前に決めておく

この記事を参考にぜひ最適なイヤホンを選んでください。

>>イヤホン商品一覧